ARTICLE5

動作分析で学ぶ左官の極意②:平らな表面を作るには?

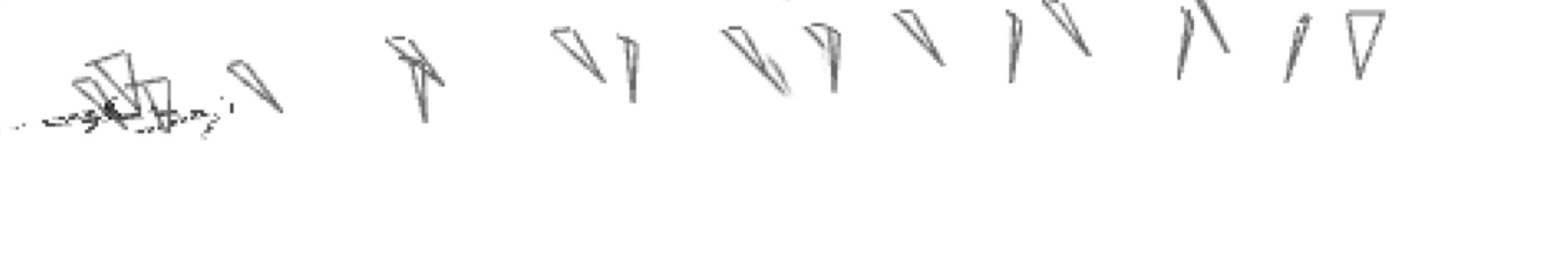

左官作業には主に3つのステップがあります。まず「フチを押さえる」、次に「全体に広げる」という下地づくり、そして最後に「ならし」です。「ならし」、つまり平らな表面を作る作業は、一見すると直感的で簡単そうに思えるかもしれません。しかし、実際には職人たちの中に受け継がれてきた暗黙知が多く存在しています。 本記事では、熟練者のコテを握る手に注目し、親指・中指・小指それぞれの付け根にマーカーを付けて、それらを結んだ三角形を可視化することで、各プロセスにおける動作のコツを探っていきましょう。

下地づくり:手の甲の角度変化が大きい三角形

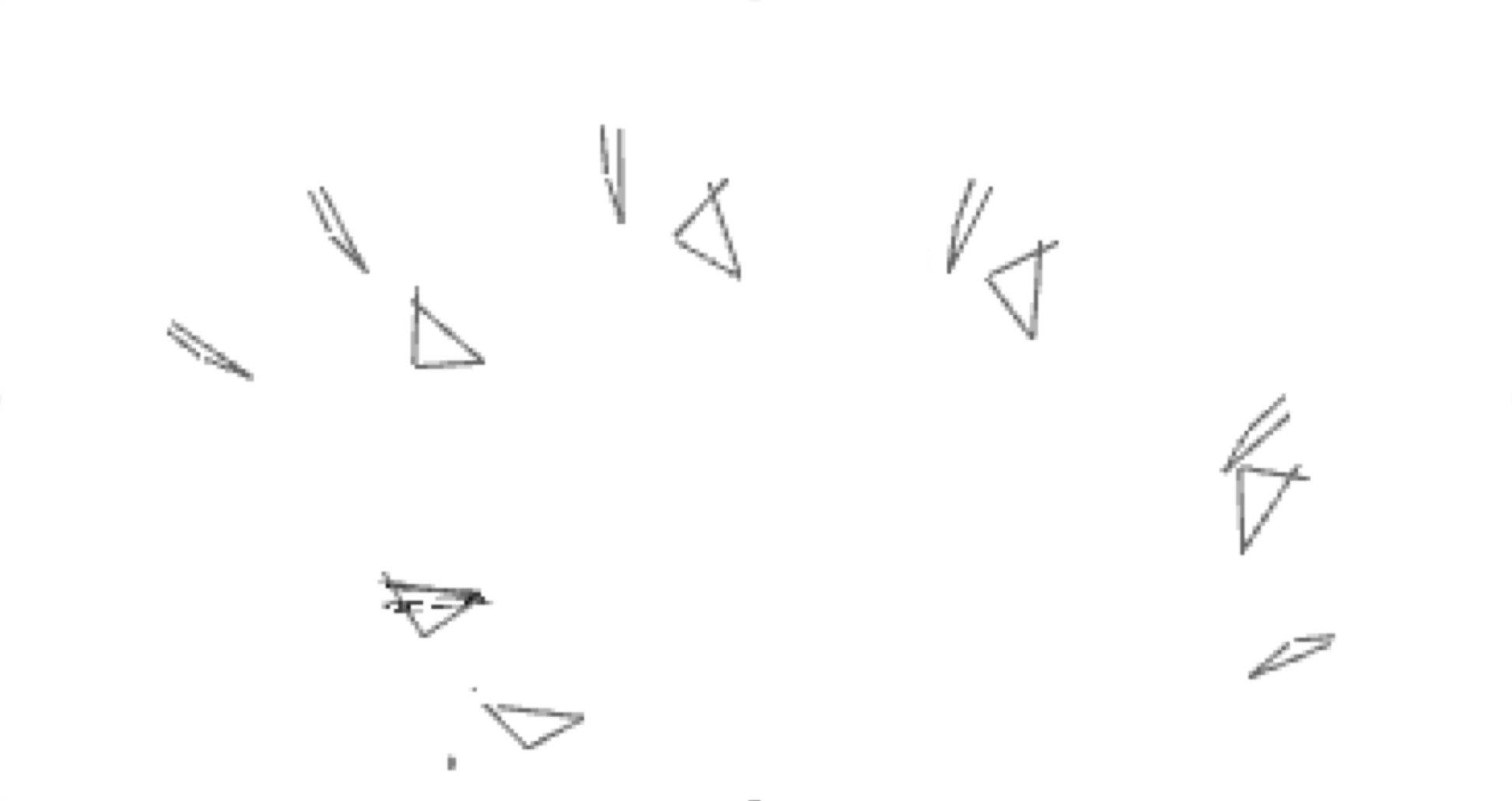

作業者を天井から見下ろす位置を視点(カメラ位置)とした三角形の軌跡は以下のようになります。

下地づくり

フチを押さえる

全体に広げる

三角形の面積が大きく、これはx-z平面(床面)に対して手の甲が比較的並行であることを示しています。すなわち、作業中に手の甲の角度が大きく変化していることが推定されます。

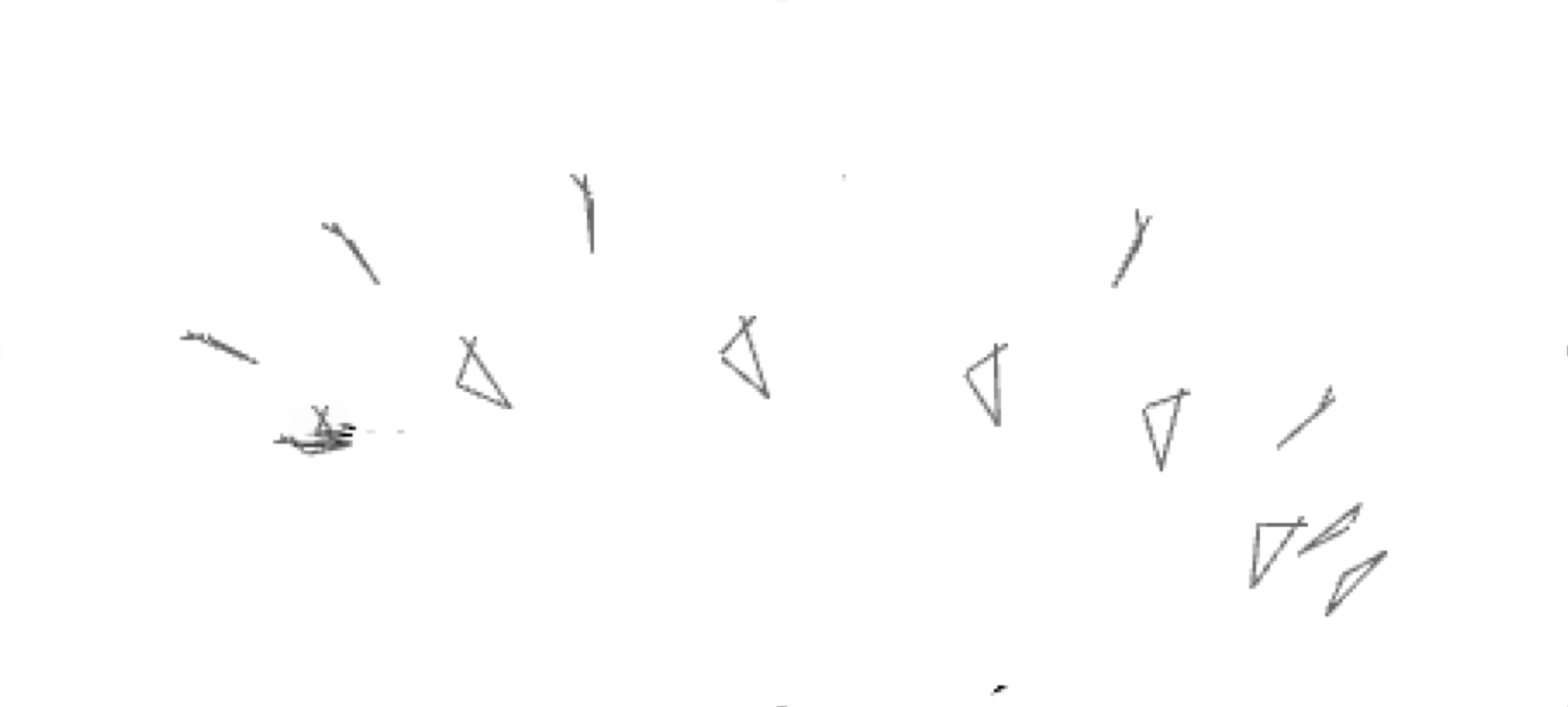

ならし:手の甲の角度変化が小さい三角形

一方、ならしでは、手の甲は床に対してほぼ垂直になっていると考えられます。 上の図から、三角形の面積が小さいことが分かり、これはコテ面が床面に対してほとんど平行であり、わずかな高低差を平準化する作業であることを示しています。また、コテの角度は完全には固定されておらず、表面の凹凸や水分量に応じて微妙に変化させていることが可視化出来ました。

まとめ

動作解析の結果から、平らな表面を作るコツは、コテを床と平行に保ち、表面の凹凸や水分量に応じてコテの角度を微妙に調整することです。熟練者は、手の甲の動きを通じてその感覚を体現しており、その暗黙知を可視化することで学びに活かすことができます。